歯がぐらつく・口臭のお悩み…『歯周病治療』

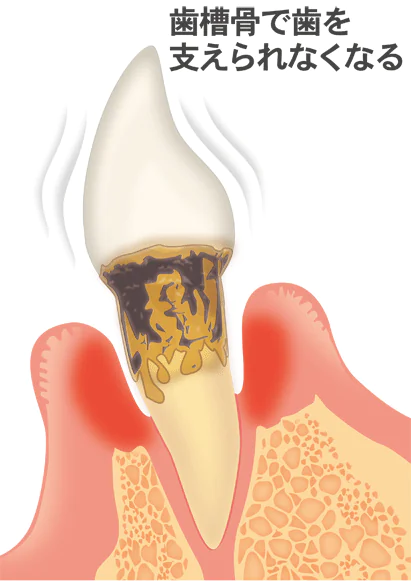

歯と歯肉の境目には、歯周ポケットという溝ができます。そこに歯垢が溜まっていき、その中に存在する歯周病菌が毒素を出し、歯肉に炎症を引き起こします。この状態が歯周病です。歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨にまで進行し、最終的に歯を支えられなくなることで歯を失ってしまいます。

歯と歯肉の境目には、歯周ポケットという溝ができます。そこに歯垢が溜まっていき、その中に存在する歯周病菌が毒素を出し、歯肉に炎症を引き起こします。この状態が歯周病です。歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨にまで進行し、最終的に歯を支えられなくなることで歯を失ってしまいます。

歯周病は初期段階では症状が現れないため、気づいたときには進行してしまっているケースが少なくありません。また、歯周病は糖尿病や心筋梗塞、早産、低体重児出産、誤嚥性肺炎といった全身の病気とも関連していることがわかっています。

歯周病を早期発見・早期治療・予防することは、お口のみならず全身の健康を守ることに繋がります。

歯周病をセルフチェック!

- 朝起きたときにお口の中がねばつく

- 口臭が強くなった

- 歯磨きのときに歯茎から出血する

- 硬いものを食べたときに歯茎から出血する

- 歯と歯の間に食べものが挟まりやすい

- 歯茎が腫れている

- 歯が長くなったように感じる

- 歯が浮いているように感じる

- 歯がぐらぐらしている

- 歯茎から膿が出ている

当てはまる数が多くなればなるほどに歯周病が進行していると考えられます。

上記は目安のため、まずは歯科医院を受診することが大切です。

危険度1(チェックが1~2個)……健康

危険度2(チェックが3~5個)……軽い歯肉炎

危険度3(チェックが6~7個)……歯周病

危険度4(チェックが7個以上)……重度の歯周病

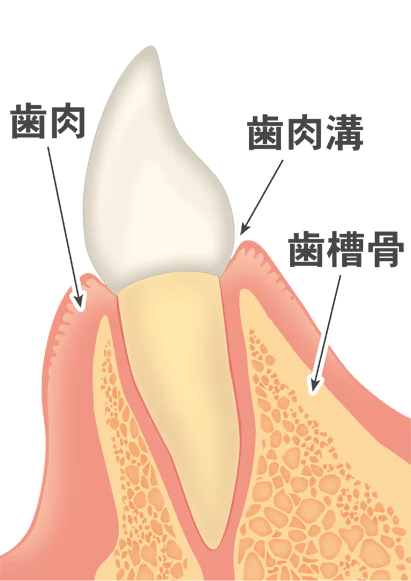

歯周病の進行段階

健康な状態

健康な歯茎は薄いピンク色をしており、引き締まっています。歯周ポケットの深さは1~3mm程度のため、歯垢が奥深くに入り込む心配はほとんどありません。

健康な歯茎は薄いピンク色をしており、引き締まっています。歯周ポケットの深さは1~3mm程度のため、歯垢が奥深くに入り込む心配はほとんどありません。

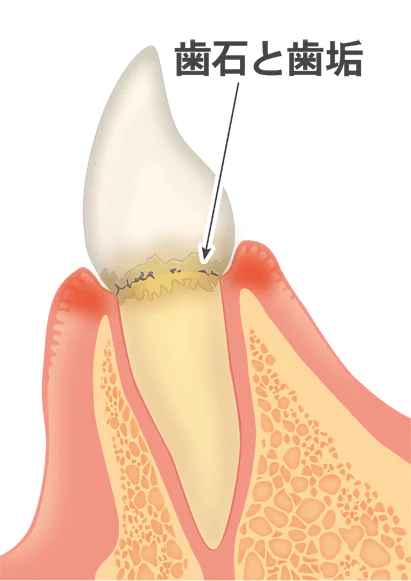

歯肉炎

歯茎が赤く腫れて歯磨きをすると出血する場合があります。しかし、自覚症状はまだほとんどありません。歯周ポケットの深さは3~4mmほどと若干深くなっています。

歯茎が赤く腫れて歯磨きをすると出血する場合があります。しかし、自覚症状はまだほとんどありません。歯周ポケットの深さは3~4mmほどと若干深くなっています。

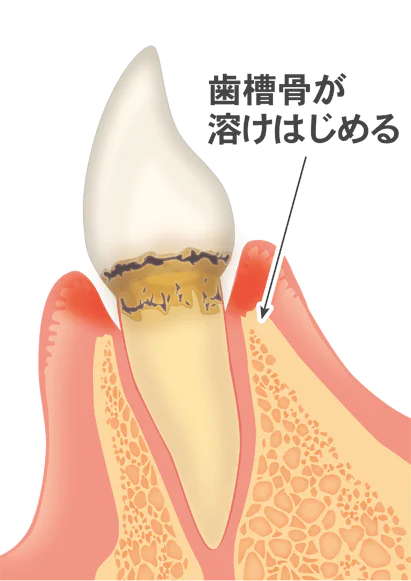

軽度歯周炎

歯茎がさらに赤くなり、出血や口臭などの症状が現れます。歯を支えている歯槽骨が溶け始め、歯周ポケットの深さも4~5mmと深くなります。

歯茎がさらに赤くなり、出血や口臭などの症状が現れます。歯を支えている歯槽骨が溶け始め、歯周ポケットの深さも4~5mmと深くなります。

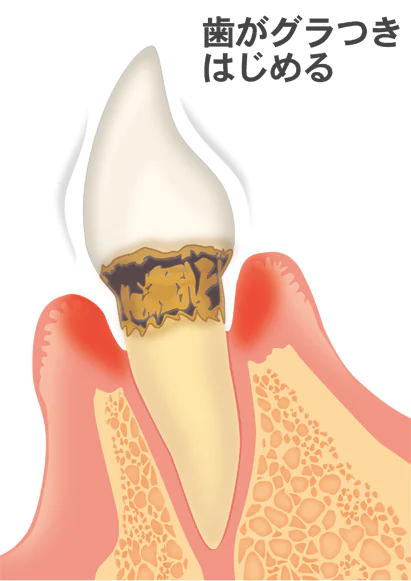

中等度歯周炎

歯茎が赤紫に変色し、ぶよぶよな状態になることに加えて出血や口臭もひどくなり、歯槽骨が半分程度溶けて歯が揺れるようになります。歯周ポケットの深さは5~7mm程度です。

歯茎が赤紫に変色し、ぶよぶよな状態になることに加えて出血や口臭もひどくなり、歯槽骨が半分程度溶けて歯が揺れるようになります。歯周ポケットの深さは5~7mm程度です。

重度の歯周病

歯茎が下がって歯が長く見えるようになります。腫れた歯肉は触れただけで出血したり膿が出たりします。歯槽骨の3分の2以上が溶かされており、歯がより大きく揺れるようになりますが、この段階になると抜歯を選択するケースも少なくありません。歯周ポケットの深さは7mm以上です。

歯茎が下がって歯が長く見えるようになります。腫れた歯肉は触れただけで出血したり膿が出たりします。歯槽骨の3分の2以上が溶かされており、歯がより大きく揺れるようになりますが、この段階になると抜歯を選択するケースも少なくありません。歯周ポケットの深さは7mm以上です。

『歯周病治療』の検査方法

歯周ポケット検査

歯周ポケット検査は、歯周病の進行を評価するために歯茎の内側の炎症や歯石の有無、歯根の形などを調べる検査です。歯周ブローブという器具を歯周ポケットに挿入して歯周ポケットの深さや出血などを調べます。

歯の揺れ具合検査

歯をピンセットで揺らして、その揺れ具合から歯周病の進行度を調べる検査です。揺れ具合と進行度については以下のとおりです。

0度……生理的動揺の範囲(0.2mm以内)

1度……頬・唇と舌を結ぶ方向にわずかに揺れている(0.2〜1mm)

2度……頬・唇と舌を結ぶ方向にわずかに揺れている(0.2mm以内)、歯並びの方向にわずかに揺れている

3度……上下にも揺れている

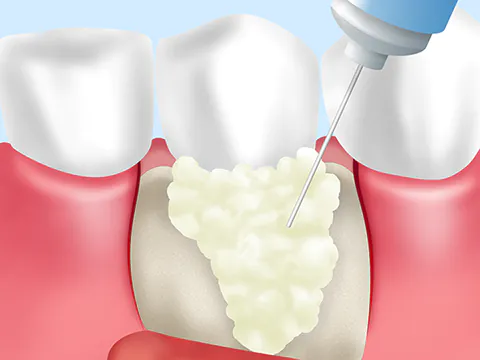

『位相差顕微鏡』による細菌検査

位相差顕微鏡検査とは、お口の中の汚れを採取して位相差顕微鏡で観察し、歯周病菌の有無や量を調べる検査です。口腔内環境を適切に把握することで、患者さまお1人おひとりに合った治療法をご提案できます。また、歯周病菌を映像でご確認いただけるため、納得感を持って治療に臨むことができるでしょう。

位相差顕微鏡検査とは、お口の中の汚れを採取して位相差顕微鏡で観察し、歯周病菌の有無や量を調べる検査です。口腔内環境を適切に把握することで、患者さまお1人おひとりに合った治療法をご提案できます。また、歯周病菌を映像でご確認いただけるため、納得感を持って治療に臨むことができるでしょう。

『歯周病治療』の治療方法

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)は、歯に付着した歯垢や歯石、汚れなどを除去する処置です。

スケーリング

歯垢を放置すると歯石になりますが、これは歯ブラシでは落とせません。スケーリングは、この歯石をスケーラーという器具で取り除く処置です。

ルートプレーニング

ルートプレーニングは、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石を取り除く処置です。歯石を取り除いたところはザラつくため、器具で表面をなめらかにして歯垢を付着しにくくします。

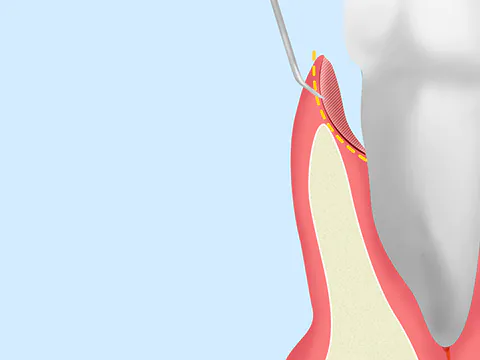

歯周ポケット掻爬(そうは)術

歯周ポケット掻爬術とは、歯肉に麻酔をかけて切開し、歯の根に付着している歯垢や歯石などを取り除く治療法です。歯肉を元通りに縫合するため、見た目に変化は起こりません。歯周ポケットの深さが3~5mm程度の場合に行います。(基本の歯周病治療で改善されない場合)

歯周ポケット掻爬術とは、歯肉に麻酔をかけて切開し、歯の根に付着している歯垢や歯石などを取り除く治療法です。歯肉を元通りに縫合するため、見た目に変化は起こりません。歯周ポケットの深さが3~5mm程度の場合に行います。(基本の歯周病治療で改善されない場合)

フラップ手術

歯周ポケットが6mm以上と深くなった重度歯周病において、麻酔を施した上で歯ぐきを切開してめくり上げ、歯根を露出させて歯根にこびりついたプラークや歯石、また感染した歯肉組織を取り除きます。

歯周ポケットが6mm以上と深くなった重度歯周病において、麻酔を施した上で歯ぐきを切開してめくり上げ、歯根を露出させて歯根にこびりついたプラークや歯石、また感染した歯肉組織を取り除きます。

顎の骨の再生治療

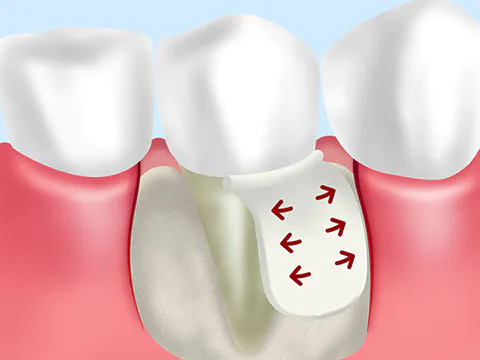

GTR法

GTR法は「歯周組織再生誘導法」ともいい、歯肉や歯槽骨などの再生を促す治療法です。歯周組織が再生する際は、歯槽骨に歯肉が被さって骨の再生が抑制されます。これを防ぐために、歯槽骨にメンブレンという人工の膜を被せることで、歯槽骨の再生を促します。個人差もありますが4~8週間ほどで歯周組織が再生していきます。

GTR法は「歯周組織再生誘導法」ともいい、歯肉や歯槽骨などの再生を促す治療法です。歯周組織が再生する際は、歯槽骨に歯肉が被さって骨の再生が抑制されます。これを防ぐために、歯槽骨にメンブレンという人工の膜を被せることで、歯槽骨の再生を促します。個人差もありますが4~8週間ほどで歯周組織が再生していきます。

エムドゲイン

エムドゲインとは、歯周組織の再生を促すエムドゲインゲルを歯根に塗って、歯周組織の再生を促す治療法です。1997年に登場して以降、今では世界中で広く利用されている治療法です。

歯周病治療についての院長の考え

患者様参加型の歯周病治療で改善した症例

【症例1】20代 男性

| Before | After |

|---|---|

|

|

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療方法 | 歯周病治療 |

| 治療箇所 | 上下全顎 |

| 治療期間 | 4ヶ月 |

| 治療回数 | 12回 |

| 治療費用 | 保険適用 |

| リスクと副作用 | 知覚過敏の有る方は特にしみる可能性があります |

治療詳細

こちらの方は、ご近所にお住まいの方で、看板を見て当院に来院されました。

歯医者に来るのは3年ぶりということで、「朝起きたら出血があった、歯ぐきも腫れているみたいで、歯石も取って、悪いところがあれば全体を診て欲しい」とのご希望でした。

最初に問診を行い、その後、むし歯と歯周病の検査を行った結果、中度の歯周病であることが解りましたので、専門の歯科衛生士を中心とした歯周病治療に進みました。

歯周検査では、縁上歯石(目に見える歯石)、縁下歯石(歯ぐきの中に入った見えない歯石)がついている状態に加え、BOP(出血箇所)100%とほぼ全ての歯に認められる状態でした。出血するということは、歯周病に影響するプラーク(菌)が活性化し、炎症を起こしていることを表しています。全体的に日ごろの歯みがきによる磨き残しもあることがわかりました。

SRP治療(スケーリングルートプレーニング治療:縁下の歯石まで取り除く治療)を終えた1ヶ月後には、BOP35%にまで改善しました。歯周病の治療には、歯科医院での治療以外に、ご自宅での歯ブラシが非常に重要な要素になります。今回は、私たち歯科衛生士も使用している「ルシェロ歯ブラシ」を処方、歯みがき方法も何度か練習して、正しい歯ブラシ方法を習得して頂きました。

ここでは、歯ブラシだけでは、どんなに上手に磨いても全体の6割程度しか磨けないことを前提に、フロス(糸ようじ)などの補助器具の使用方法もマスター頂きました。このように歯周病治療には、ご本人のPC(プラークコントロール、歯ブラシ)が大切で、今回はその頑張りは目を見張るものがありました。

少し安定してからも月1回程度、歯周病安定期治療を進め、都度「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」で経過を確認して頂き、ご本人も今まで見たことないもので「感動」したそうです。お口の中が清潔になり、菌を上手にコントロールできるようになりましたので、その後、奥歯のむし歯や、親知らずの治療に進んでいます。

こみね歯科では、「見える治療」「患者様参加型の治療」を目指しています。そのために、手鏡、写真、マイクロスコープ、検査結果などで口腔内を可視化しています。そして日ごろにホームケアこそ、健康への要であることを一緒に考えて頂く時間を大切にしています。お困りのことあればお気軽にご相談ください。

【症例2】60代 女性

| Before | After |

|---|---|

|

|

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療方法 | 歯周病治療 |

| 治療箇所 | 右上7654321 |

| 治療回数 | 14回 |

| リスクと副作用 | 知覚過敏の症状、歯ぐきが正常な位置に戻ることにより歯が長く見える可能性があります |

治療詳細

こちらの患者さんは、長年こみね歯科に通われている方からのご紹介で来院されました。ご来院の理由は、左上の歯ぐきの腫れが気になっているとのこと。詳しくお話を伺うと、歯磨き中に左上から出血があることに気付き、不安になったとのことです。

精密な歯周病検査を行った結果、上顎前歯部に歯肉腫脹(歯肉が腫れている状態)が見られ、歯周ポケットが9mmもあり、一部には出血や膿がありました。また、歯の動揺も確認できました。歯周病の検査では、通常3mmまでが正常値で、4mm以上が歯周病の目安とされています。この患者さんの症状は中度から重度の歯周病と診断されました。

左上の奥歯は重度の歯周病が進行しており、歯槽骨が減少していましたが、ブリッジ治療でつながっていたため、なんとか抜けずに維持されていた状態です。

全体的に歯肉の炎症が強く、高血圧の既往歴があり、薬も服用中です。血圧の薬には歯肉増殖の副作用があり、初診時の口腔清掃状態がやや不良だったため、歯肉の腫れが強く出たと考えられます。

歯周病治療では、日頃から口腔内を清潔に保つことが重要です。最初に、染め出し液で磨き残しを確認し、歯ブラシが上手く当たっていない部分を確認しました。多くの患者さんが「まさかこんなに歯ブラシが届いていないとは」と驚かれます。細い毛先を持つ歯周病用歯ブラシ(ルシェロP-20M)と歯間ブラシを処方しました。 並行して、表面の歯石だけでなく、歯ぐきの奥に入り込んだ歯石も取り除くSRP治療を専用の器具で行いました。残念ながら、これだけでは改善が見られない深い歯周ポケットや炎症、出血のある部位にはFOP(フラップ手術)へ進みました。フラップ手術では、歯ぐきを少しだけ切開して開き、歯根の先まで目で見える状態で細菌や歯石を徹底的に除去します。麻酔を使用し、少しずつブロックに分けて進めるため、大きな負担なく治療が可能です。

治療の結果、歯周ポケットの数値は重度から軽度へと改善し、初診時に68%あった歯肉からの出血が30%まで減少しました。患者さんからは、「歯磨き時の出血がなくなり、歯の揺れもなくなりました」と喜びの声をいただき、初診時と現在の写真を比較して「こんなに腫れていたのが引き締まったんですね。ありがとうございました」と感謝されました。 現在は2ヶ月に1回のペースでメインテナンスに来院されており、良い状態を維持されています。今回の治療では、患者さんご自身のホームケアが大きく貢献しました。歯科衛生士として、その過程に関与できたことに責任と遣り甲斐を感じています

【症例3】40代 男性 『縁上、縁下のスケーリングで改善される歯周病治療の例』

| Before | After |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療方法 | 歯周病治療 |

| 治療箇所 | 上顎8-8 下顎875–578 |

| 治療回数 | 約10回 |

| リスクと副作用 | 知覚過敏の症状、歯ぐきが正常な位置に戻ることにより歯が長く見える可能性があります。 |

治療詳細

こちらの患者さんは、西千葉に引っ越しをされてきたのを機に近くで評判の良い歯医者さんはないかと検索され、当院こみね歯科を見つけて下さいました。来院のきっかけは、右上の6番目の歯が痛みがあり、更に奥の歯はぐらぐらと揺れているような気がする。また、奥歯で抜けたままになっている部分もこのままで問題ないのか気になるということでした。

初めにお話しを伺い、治療ご希望やこれまでの治療歴、全身の状態を確認しました。その後に、お口全体のパノラマレントゲン、問題部位の詳細レントゲンなどで検査を行い、歯周病の疑いがありましたので、プロービングという器具を使用し、歯の一本一本の歯ぐきとの溝(ポケット)を測定する精密検査を行いました。中等度の歯周病から、奥歯では一部重症の歯周病が認められ、歯石や原因菌の除去を行うスケーリング治療を行いつつ、ご自宅でのブラッシングを改善して頂くための器具の選定、歯みがき治療を進めました。

左上の7番目の臼歯は、動揺も大きく、保存することが難しい状態でしたが、ご本人の希望により抜歯は回避し、少しでも長持ちさせるように安定期治療を定期的に受けて頂くことになりました。歯周病は細菌が原因で起こる感染症で、初期は、ほとんど自覚症状がないか、あっても少し歯ぐきが赤くなる、なんとなく腫れぼったい気がするくらいのことが多いです。そのことから歯周病は「サイレントジシーズ」(Silent disease 沈黙する病気)と呼ばれます。

実は成人の8割の方が罹患している病気で、世界で一番感染者の多い感染症という統計もあります。そこで定期的に歯科でこれまで定期的に歯のメンテナンスに通われたことがなかったため、歯石が多く付着し、コーヒーや喫煙の習慣などから着色もありました。今回の歯周病治療により、日ごろから口腔内のお手入れの大切さを理解され、健康観が変わったとおっしゃって頂きました。

今後は、重度歯周病の部位は歯周外科治療、一部むし歯の治療、欠損部には補綴(人工の被せ物や義歯など)治療へと進めていく予定です。

【症例4】40代 女性 『歯周病治療がフラップ手術で改善した例』

| Before | After |

|---|---|

|

|

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療方法 | フラップ手術 |

| 治療箇所 | 右上7-4 左上4-7 右下7-4 左下4-8 |

| 治療回数 | 約4回 |

| リスクと副作用 | 知覚過敏の症状、歯ぐきが正常な位置に戻ることにより歯が長く見える可能性があります。 |

治療詳細

こちらの患者さんは、こみね歯科をネットで検索し当院のホームページをご覧いただき来院されました。ご希望は「歯石を取って欲しい」でした。最初の問診でご希望やこれまでの治療歴、全身の状態を確認しました。その後に、お口全体のレントゲン検査で歯を支える骨の状態確認、歯周病の精密検査へと進みました。

全体的に歯石沈着、ステイン(汚れ)があり、BOP75%と中等度の歯周病が認められました。

BOPとはBleeding On Probingの略で、先端に目盛りのついたプローブという検査器具を使用し歯周ポケットの深さを計る歯周病検査の際に出血を示し%で割合を示しています。健康な方のBOPが10-20%ですので、歯ぐきの奥にプラークがあり、そこが炎症を起こしていると認められます。出血が起こる理由は、体が歯周病菌に対抗するために、白血球などを送るための毛細血管が発達し、その結果として炎症が生じるからです。この炎症によって毛細血管が破れ、出血が発生します。そのため、原因となる歯周病菌の塊であるプラークをしっかりと取り除く治療が必要になります。

今回は、歯石を取りたいのもあるが、悪いところがあれば全て治したいというご希望でした。検査結果をもとに、まず見えている部分のスケーリング(超音波等の器具による歯石除去)をおこないました。 その後の歯周検査でも歯ぐきからの出血とポケットの深さが改善されなかったため、SRP(歯茎の中の 根の部分に付いた歯石を取る)に移行しました。

その後の検査で、歯ぐきからの出血は減少しましたが、それでもポケットの深さの変化がみられなかったところがありました。そこで、FOP(フラップオペ)を行いました。FOPとは深くなってしまった歯周ポケットをスケーリングやSRPでは届かない歯石を、歯ぐき一部切開して開く事で、直接的に除去する外科処置になります。FOPによる歯周病は改善しますが、歯ぐきが下がってしまうことで見た目が気になること、知覚過敏を起こす可能性があることなどを事前によく説明して、ご納得いただいての治療となります。

結果として、ご本人から「とてもきれいになった。口の中がスッキリした」とおっしゃって下さいました。以前の歯ぐきの状態と比べると、歯ぐきからの出血、歯周ポケットが改善されました。ここからは歯周病の安定期治療として、定期的に通院していだきメンテナンスを行って行きます。ここからは治療というよりも、歯がキレイになり、お口の中がスッキリする「気持ちの良い予防」に近いものになってきます。お口の中に問題がないか常にチェックしてリスクが管理できるので安心にもつながります。

最近ではこのように、お口の健康と審美が高く美容室に近い感覚で通院される方が増えてきています。今後も月1で定期検診にいらしていただいて 口腔内の管理を行っていきます。